冷熱を利用した大気中二酸化炭素直接回収技術(Cryo-DAC)とは

NEDO

ムーンショット型研究開発事業においての研究

Cool Earth

(1)温室効果ガスを回収、資源転換、無害化する技術の開発

2030年までに、温室効果ガスに係る環境技術を開発し、ライフサイクルアセスメント(LCA)の観点からも有効であることをパイロット規模で確認(ムーンショット型研究開発事業サイト)

冷熱を利用した大気中二酸化炭素直接回収技術(Cryo-DAC)とは

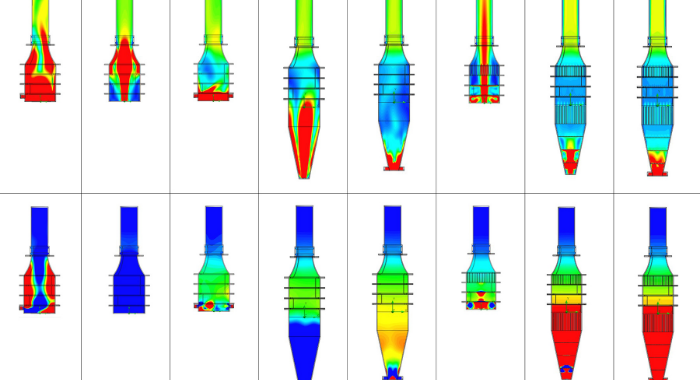

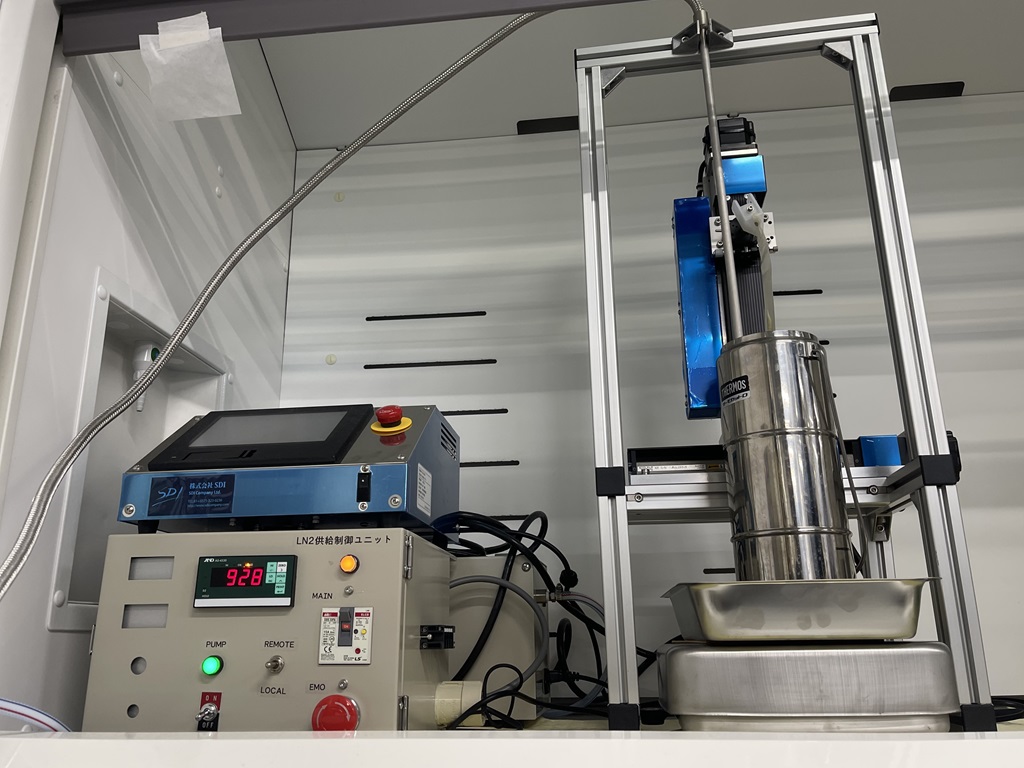

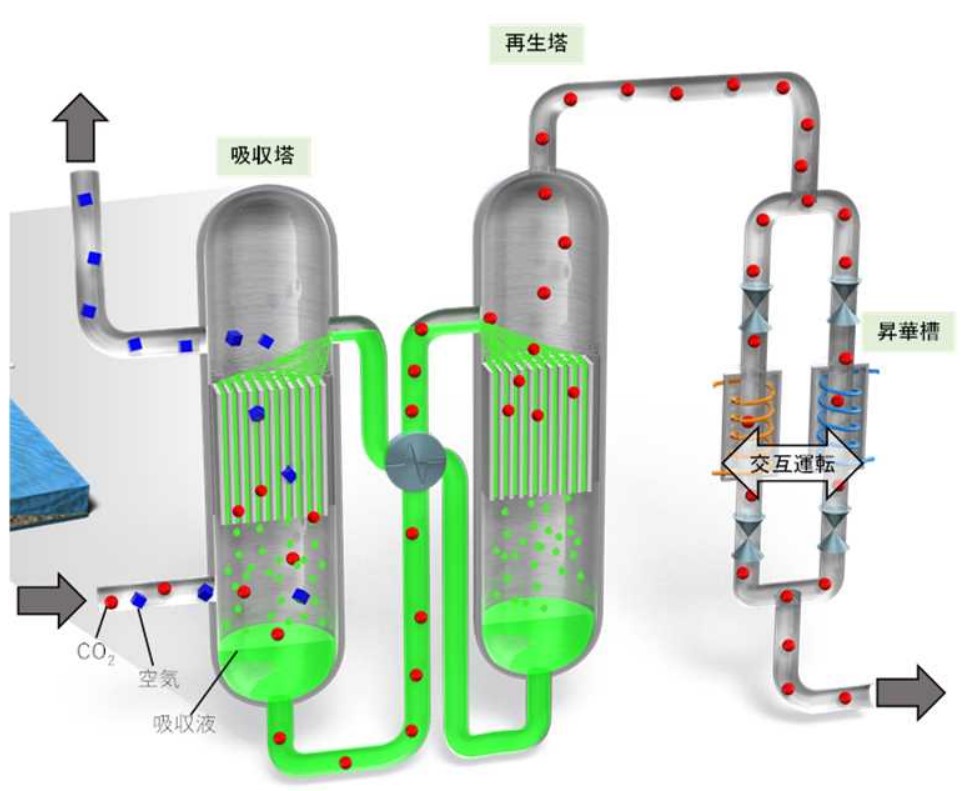

Cryo-DAC システムでは、吸収塔と再生塔からなる化学吸収法をベースとし、再生塔の後段に未利用冷熱を利用して CO2を固化(ドライアイス化)する昇華槽を設ける。昇華槽内でCO2をドライアイス化することにより、再生塔をポンプレスで減圧できるため、吸収塔と再生塔を常温付近で運転することが可能となる。これにより、外部から新たなエネルギーを投入すること無く、圧力スイングのみで純 CO2を回収する点が本技術(Cryo-DAC)の特長である。

先行開発された大気から希薄な CO2を分離・回収する技術では、アルカリ溶液や吸着剤を用いて大気からCO2を回収した後に昇温することで純 CO2を再生する方法である。温排熱が利用できない場合は、温熱を発生させて再生工程に供給することが必要となり、化石燃料を利用する場合には、新たな CO2の発生が問題となり、また、再生可能エネルギーを利用する場合には、適地制約や出力変動が問題となる。

|

Cryo-DACについて 液化天然ガス(LNG)などの未利用の冷熱を活用して、大気中CO2直接回収

参照:Cryo-DAC HP 提供:(名古屋大学 則永 行庸さま) |

冷熱を利用した大気中二酸化炭素直接回収技術(Cryo-DAC)の開発について

東京理科大学は、 2021年から国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と「ムーンショット型研究開発事業に係る業務委託契約を締結し、プロジェクトマネージャーである名古屋大学大学院工学研究科 則永行庸教授の指揮の下LNG(液化天然ガス)の未利用冷熱による大気中の CO2 直接回収技術の研究を開始しました。

プロジェクトの体制と分担

・名古屋大学大学院工学研究科

則永 行庸教授(プロジェクトマネージャー)

再委託先として、日揮、東京大学大学院工学系研究科(伊藤研究室)

・東邦ガス株式会社

再委託先として、中京大学、東京大学大学院総合文化研究科(苷蔗研究室)

・東京理科大学(田中優実准教授)

他の対応事例はこちら

(飯田グループホールディングス様向け) ギ酸生成セル用自動計測システム

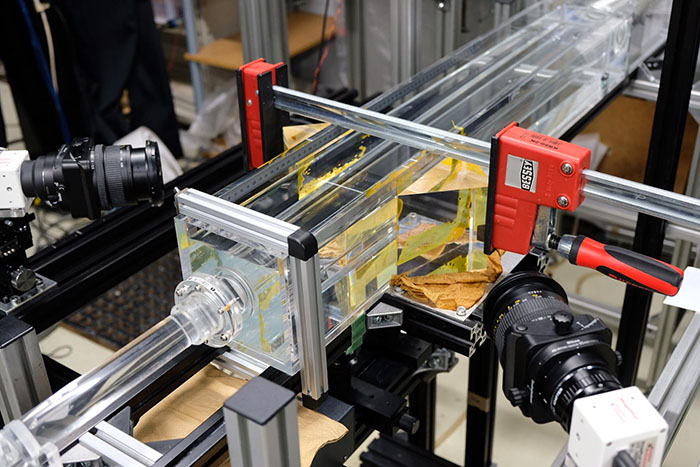

(飯田グループホールディングス様向け) 人工光合成・IGパーフェクトエコハウスとは グリーン水素パネル用のフレーム製作 【研究者インタビュー】慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 小尾晋之介 教授 羽ばたき翼が生成する渦流れの計測

(慶應義塾大学 工学部理工学部 機械工学科 小尾研究室向け) 垂直軸型タービンの翼周りの流れ計測

(慶應義塾大学 工学部理工学部 機械工学科 小尾研究室向け) 円管内乱流のステレオPIV計測

(慶應義塾大学 工学部理工学部 機械工学科 小尾研究室向け)

よくある質問はこちら