研究者インタビュー

乱流現象の計測とモデリング

記事内の表現や解釈は、取材内容をもとに当社が文章等は調整し一部の説明が簡略化されている場合があります。

詳細な情報や最新の状況については、当社までお問い合わせください。

「乱流現象の計測とモデリング」を研究室のテーマとしている慶應義塾大学の小尾教授へインタビューさせて頂きました。

実は身近に存在する乱流は、摩擦抵抗を増加させエネルギー効率を低下させる一方、熱交換や物質輸送、混合には有益な特性を持っているそうです。

このため、乱流の混合を促進する特性を維持しつつ、抵抗を減らす制御を研究のテーマにされてもいます。

乱流には構造があり、重要なのが渦であり、適切な渦の形状や配置を検討することで、抵抗を減らしつつ有益な流れを実現する可能性が出てきます。

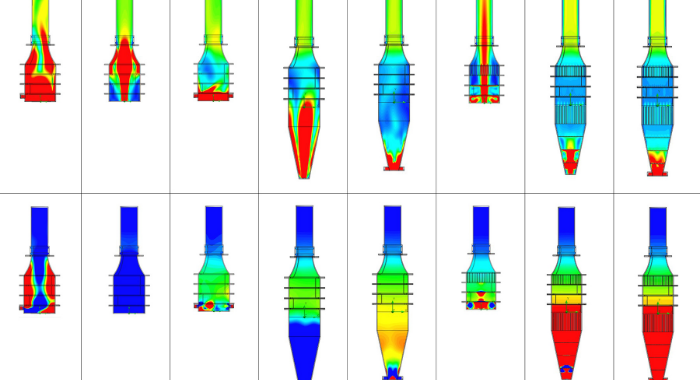

また、乱流モデルは流体運動の偏微分方程式に含まれる未知数を他の方程式で表す手法で、式を解いたり実験結果と比較する必要があります。

詳細はこちら(研究室Youtube誘導リンク設置)

ニイガタとの出会い

日吉キャンパス学部の1、2年生向けの共通実験室にて大きい水槽を用いた装置を入れた際に見知っていただき、その後ご依頼いただくようになった。

※2000年代からご依頼いただいております。

ニイガタにご依頼いただいる理由

出会いから月日が経ってもご依頼いただけているのは、「漠然とした相談からきちっと技術的なところに落とし込んでくれる」、「光学計測で用いる治具などを、透明度は高く・平面度も踏まえて製作してくれる」

<ニイガタにご依頼いただいているポイント>

・漠然とした内容から完成へ

・技術的な部分への考慮

・スケジュールや様々な材質への対応

対応事例はこちら

|

|

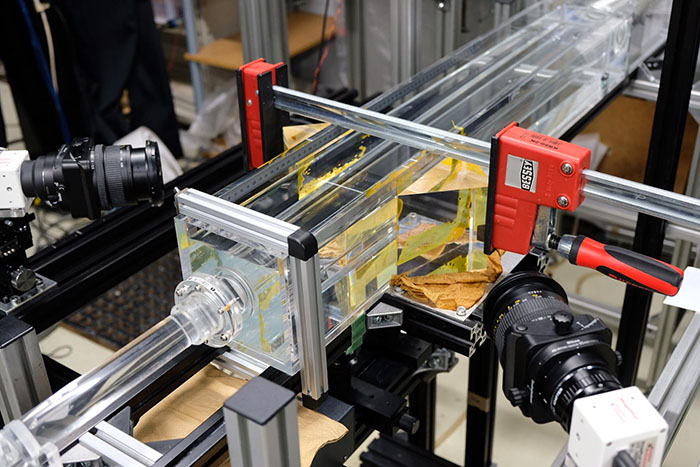

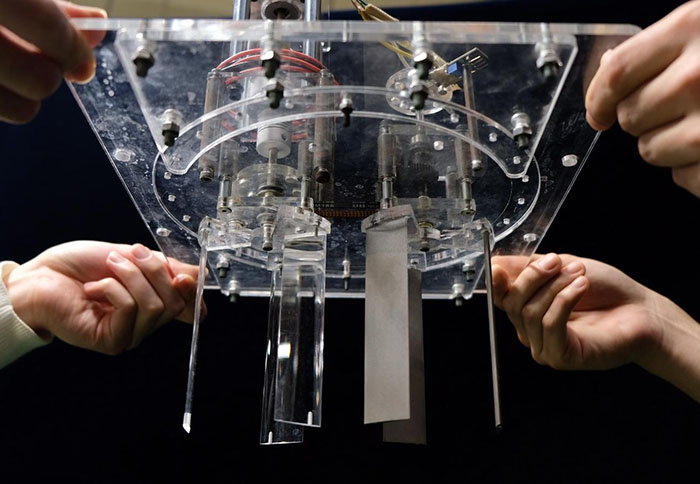

| 円管内乱流のステレオPIV計測 | 垂直軸型タービンの翼周りの流れ計測 |

研究・装置・製作のポイントや経緯

学生によっては、研究内容の向き不向きもあり、テーマが一度休憩に入るタイミングもありますが、学生のやりたい!やアイデアを大切にして研究・実験を行っています。学生が面白いと思うことを優先して、それがちゃんとテーマになるかどうかを一緒に考えて、こうしたらいいんじゃないって言って、それからこういう装置を作りましょう。みたいに話を進めています。

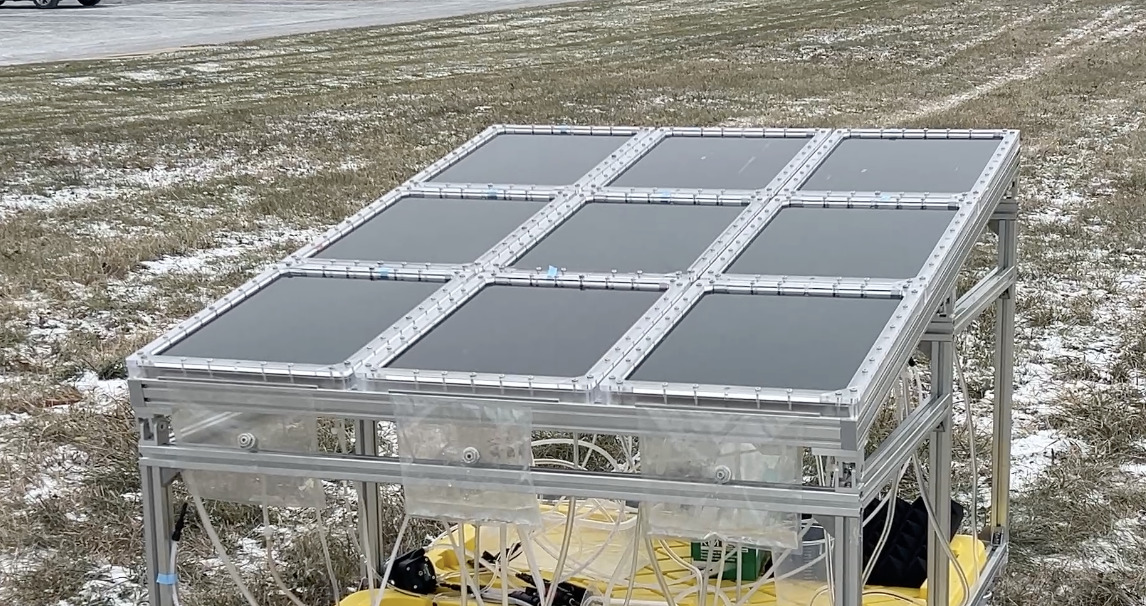

垂直軸型タービンの翼周りの流れ計測装置は、ベトナム人留学生がアメリカの大学で進めていたタービンの研究を掘り下げたいと希望し、一緒に進めることになった実験です。

▼装置を利用した発表のご紹介▼

A. Hafdaoui, S. Tanaka, M. N. Doan, S. Obi, Comparative Analysis of Vortex Field

Measurement around MHK Turbine Blades using PIV and CFD Techniques, Proceedings of

the ASME-IMECE2024, Portland, OR, November 17-21, 2024.

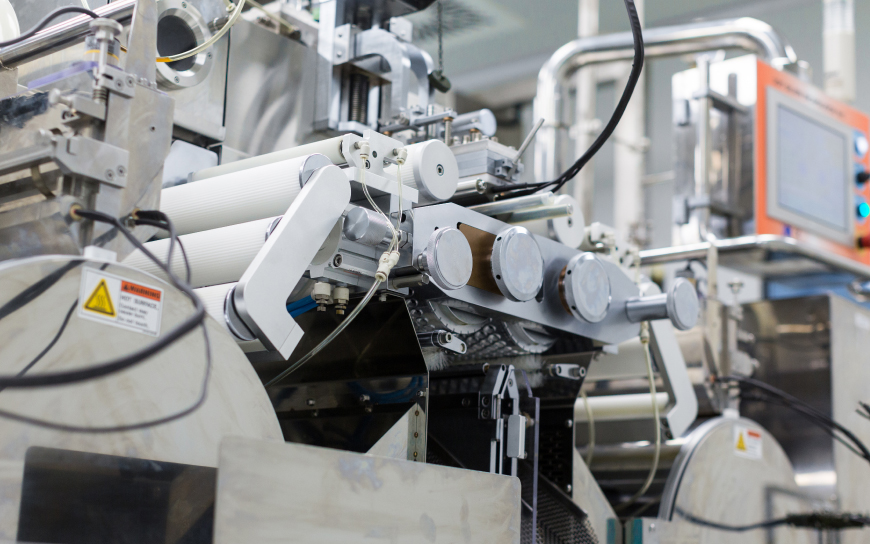

円管内乱流のステレオPIV計測装置は、従来のよく使われている乱流モデルだと正しく数値が出ないということが知られていて、どのくらい合わないかを見るために、いろんな断面で実験して、正確に測り、そのデータを作りましょうということで、計画した実験です。この実験では、一定の速度で一定の時間が必要なため非常に根気が必要な実験です。

▼装置を利用した発表のご紹介▼

T. Yoshida, S. Obi, Experimental Study of Instantaneous Velocity-Pressure Correlation by

PIV Measurement in a Turbulent Pipe Flow with Drag Reduction by Added Surfactant, 13th

International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Montreal, June 25-28,

2024.

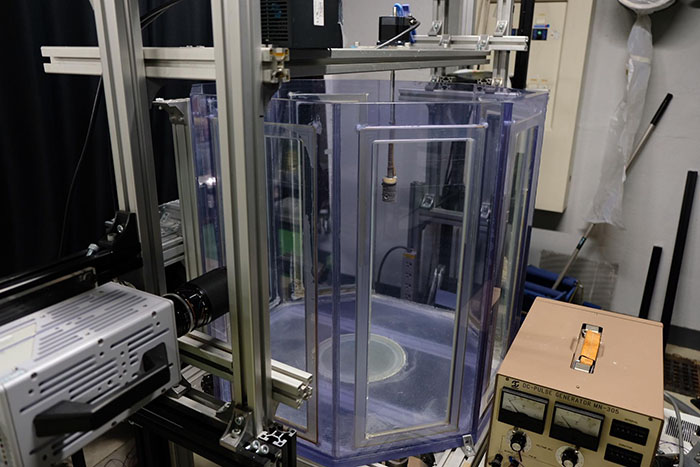

羽ばたき翼が生成する渦流れの計測装置は、今のサイズまでに3段階のサイズアップを経ています。「鳥や昆虫の羽ばたきの効率性やエネルギー最適化の研究」や「魚の尾びれの動きと推進力の関係を実験」をこの水槽を用いて行っています。

▼装置を利用した発表のご紹介▼

N. Baba, S. Obi, Experimental Study on Modeled Caudal Fins Propelling by Elastic

Deformation, Proceedings of the ASME-FEDSM2018, Montreal, Quebec, July 15-20, 2018.

研究や研究分野について

研究分野が今後どのように発展していってほしいですか?

社会の流れが変わってきている。技術者の育成というのは工業製品を作る人を育成するということ。これからの機械工学の分野では、自分で物事を確認する力をあげていってほしい。

今後の展望等はございますか?

学内で研究をして、作業をすることも良いが、学生に世界を知ってほしい。大学がそのような機会を与えられると良いと思います。

研究を始めようとしている学生さんや若い研究者へメッセージをお願いします。

自分が面白いと思うことを大切にしましょう。

興味を持ったら深堀り、勉強し、もっと知りたいとなれば、さらに追及し、自分が疑問に思ったことをどうしたら検証・立証できるのか考えいきましょう。

シュミレーションやコンピュータが発達はしてきましたが、現象を実際に見て検証することで実測とシュミレーションの差を比較でき、検証の確度も上がります。

御礼の言葉

貴重なお時間をいただき、取材のご協力誠にありがとうございます。

研究内容や学生さんとの接し方やアプローチを直接お伺いでき、貴重な体験をさせて頂きました。

誠にありがとうございました。

他の対応事例はこちら

(飯田グループホールディングス様向け) ギ酸生成セル用自動計測システム

(飯田グループホールディングス様向け) 人工光合成・IGパーフェクトエコハウスとは グリーン水素パネル用のフレーム製作 【研究者インタビュー】慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 小尾晋之介 教授 羽ばたき翼が生成する渦流れの計測

(慶應義塾大学 工学部理工学部 機械工学科 小尾研究室向け) 垂直軸型タービンの翼周りの流れ計測

(慶應義塾大学 工学部理工学部 機械工学科 小尾研究室向け) 円管内乱流のステレオPIV計測

(慶應義塾大学 工学部理工学部 機械工学科 小尾研究室向け)

よくある質問はこちら